同棲を始める際に、悩ましいのが「同棲時の家具をどっちが買う」という問題です。

新しい生活が始まるわけですから、家具の選び方や購入の仕方はとても重要です。

特に、二人のスタイルや価値観が異なる場合は、意見の食い違いが生じやすく、ストレスの原因にもなりかねません。

どうせ新しい生活をスタートするなら、仲良く楽しく家具選びができるといいですよね。

この記事では、同棲生活の初期費用の分担や、家具や家電の購入に関するポイントについて詳しく解説していきます。

同棲初期費用の具体例やシュミレーションを通じて、どのようにコストを管理するか、意見が合わなかった際の対処法などもご紹介します。

また、引っ越し費用をどう折半するかについても触れ、スムーズな同棲生活を実現するためのヒントをお届けします。

同棲記事ではこちらもあります、合わせて見てみてください!

同棲生活の初期費用はどのように分担するか?

- 同棲初期費用は彼女持ちのケースにおける分担について

- 同棲初期費用はどうすれば折半できるのか検討しよう

- 同棲初期費用は二人でいくらかかるのか具体例を紹介

- 二人暮らしの初期費用をシュミレーションしてみる方法

- 同棲時の引っ越し費用を折半する際のポイントとは?

同棲初期費用は彼女持ちのケースにおける分担について

同棲生活を始める際に「彼女持ち」となるケースも少なくありません。

このシチュエーションは、彼女が同棲物件の費用や家具の購入など、初期費用の大半を負担することを指します。

彼女持ちのメリットとしては、彼女が安定した収入を持っている場合、初年度の生活費の負担を軽減できる場合があります。

しかし、お金を出すからといって全ての決定権を彼女に与えすぎると、後々の生活で不均衡が生じるかもしれません。

例えてみれば共同生活は共同制作のようなものですから、コミュニケーションを大事にして共に合意できるポイントを見つけましょう。

例えば、初期費用に含まれる敷金や礼金、家電の購入費用なども、予算内での生活を目指すための必要な指針となります。

同棲初期費用はどうすれば折半できるのか検討しよう

折半方法まとめ

- どの費用を折半するのかを具体的にリストアップする

- 家賃や物件の仲介手数料、敷金や礼金など、様々な費用が発生

- 二人で事前に話し合って、どのくらいの割合で費用を負担するのかを決める

- 必要な家具や家電についてもリストを作成し、折半する

- 優先順位をつけるかを検討しておく

同棲初期費用は二人でいくらかかるのか具体例を紹介

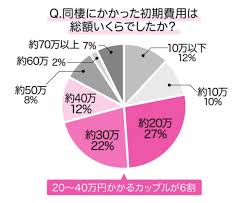

実際の同棲初期費用を考える際、一体いくらくらいかかるのか気になるものですよね。

事前に具体的な額を把握することで、後々の生活で慌てないためのプランニングが可能になります。

まず、最も大きな出費が見込まれるのは賃貸物件の初期費用です。

敷金や礼金は場所によりますが、家賃の1〜2ヶ月分が相場とされています。

さらに、仲介手数料や入居時の保険料が加わることもあるため、少なく見積もっても数十万円の費用が発生します。

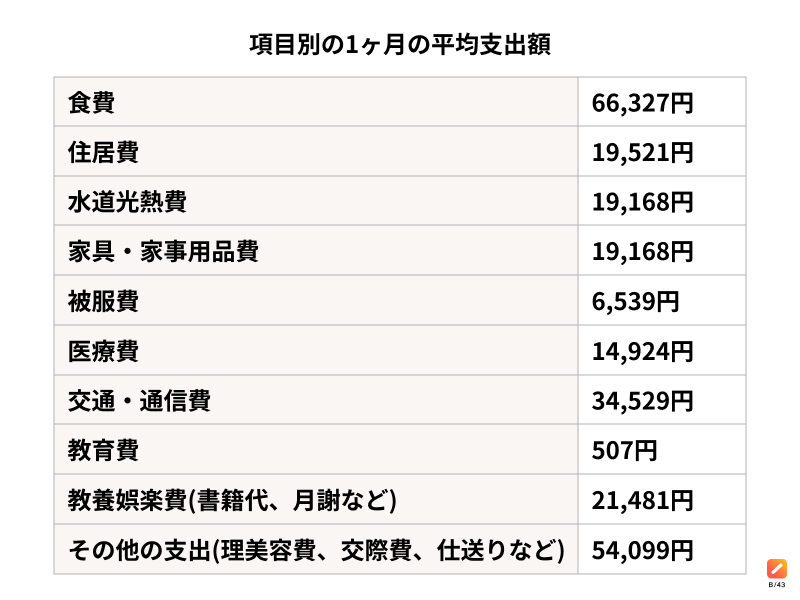

そして、新生活を始めるためには家具や家電も必要になってきます。二人暮らし用の冷蔵庫や洗濯機、ベッド、ソファなど、生活に欠かせないアイテムが数多くあります。

これらのアイテムの一般的な購入費用は15〜30万円程度ですが、予算に応じて調整しましょう。

総計すると、初期費用は最低でも50万円以上かかることが多いですが、賢い物件選びや、必要最低限の家具家電の調達により、抑えることも可能です。

二人暮らしの初期費用をシュミレーションしてみる方法

同棲の初期費用を抑えるためには、事前にシュミレーションを行うのが効果的です。

初期費用のシュミレーションでは、具体的な出費を明らかにし、それぞれの項目に予算を設定することが肝要です。

まずは、賃貸物件の選定からスタートしましょう。

賃貸物件を選ぶ際は、家賃と初期費用を念頭に入れつつ、二人の希望を鑑みたエリアを探します。

その上で、不動産会社に問い合わせをし、賃貸の初期費用の見積もりを出してもらうことが一番の手順です。

さらに、家具や家電の購入ではカタログやオンラインショップを活用し、必要なものの価格を調べて予算化しましょう。

また、中古品やレンタルサービスの利用も、とても効果的な方法です。

このように各項目ごとに詳細なシュミレーションを行うことで、実際にかかる費用を大まかに把握しやすくなります。

最後に、予算を決める際は、少し余裕を持たせておくことも忘れないようにしたいポイントです。

同棲時の引っ越し費用を折半する際のポイントとは?

同棲生活を始めるにあたって、引っ越し費用をどう分担するか考え込むカップルが多いと思います。

引っ越し自体がそれなりのコストを伴うものですので、賢くプランニングすることが肝要です。

まず、引っ越し業者を利用する場合の相場を調べることから始めましょう。

費用は業者や時期、引っ越しの距離などによって大きく変動するため、複数の見積もりを取り寄せてみるのが良いでしょう。

そして、コストを抑える方法として、フリーの引っ越し日や自分たちで運べるものは自分たちで運ぶ、などの工夫も検討すべきです。

このようにして引っ越しの総額を把握した上で、二人でどう費用を分担するかを話し合います。

出費を均等にするのか、収入に応じて分担を変えてみるのか、など具体的に決めておくことが大事です。

このプロセスは、共同生活をスタートする良い機会でもあるため、しっかりとしたコミュニケーションが求められます。

そして何より、双方にとって公平であることが最優先です。

同棲における家具や家電の購入はどうするべきか?

- 一人暮らしから同棲に向けて家具を処分する際の注意点

- 同棲の家具選びにおける意見が合わない時の対処法

- 同棲生活での家電優先順位を決めるためのポイント

- 同棲家電の購入で揉める原因とその解決策を分析

一人暮らしから同棲に向けて家具を処分する際の注意点

一人暮らしから同棲生活に移行する際には、新しい生活空間にフィットするように家具を整理整頓する必要が出てきます。

これに伴い、どの家具を処分するのかを決めるのが重要なステップとなります。

処分の注意点

- 部屋の間取りを考慮して、新しい住居に必要な家具リストを作成

- 使わなくなったソファや不要な本棚などはリサイクルショップに売却

- 大型家具は処分に費用がかかることが多いですから、無料で引き取ってもらえる自治体のサービスや、フリーマーケット、オンラインマーケットを使って整理する

- 収納スペースに限りがある場合、小型の家具や実用的な収納グッズを優先して残す

同棲の家具選びにおける意見が合わない時の対処法

同棲生活では、家具選びを通じて、それぞれのセンスや好みが全面的に関わってくることがあります。

時には二人の意見が合わないことだってあるでしょう。

そんなときに取りたい対処法として、まずお互いの好みをしっかり理解するために対話を重ねることが非常に大事です。

一つの方法として、好きなインテリアのスタイルやカラースキームを写真に撮って共有することができます。

これにより、具体的なイメージを互いに持つことができ、共通のイメージを作り出す一歩になるでしょう。

また、家具選びでは、双方の意見を取り入れた妥協点を見つけることもポイントです。

それがどんな小さなアイテムやデザインの選択であっても、二人が一緒に決めたという充実感が得られることでしょう。

さらに、家具やインテリアショップを一緒に巡って、心惹かれる物を探す時間をとるのも良いアプローチです。

それにより新しいアイデアやその場のインスピレーションを得ることができるため、二人の共同作業として家具選びがより楽しめる場となるはずです。

同棲生活での家電優先順位を決めるためのポイント

同棲生活を始めるにあたり、生活必需品としての家電の選択は欠かせません。

そこで、どれを最初に準備するか、その優先順位をどう定めるかについて考えてみましょう。

同棲時の家電購入で揉める原因とその解決策を分析

同棲生活が始まると、家電の購入において意見が食い違うこともよくある話です。

それを避けるために、いったいどうしたら良いのでしょうか。

まず、揉める最大の原因の一つが、欲しい家電のブランドや機能性への意見の相違です。

これを回避する一つの方法は、事前に二人で購入する家電の条件をリストアップし、お互いの要望を明確にしておくことです。

価格、デザイン、機能、ブランドなどを優先順位で整理することが大切です。

また、選択肢が膨大な場合、一緒に家電ショップを巡って、実際にどの製品が自分たちの生活にマッチするのか、リアルな体験をすることを推奨します。

商品に触れることで生まれる共通のフィーリングを大事にしながら選ぶことが、最終的には双方納得できる形での購入につながります。

そして、意見が如何しても合わない場合には、譲歩する場面も必要かもしれません。

あるいは、自分たちの生活スタイルや目的に最適な選択を客観的に見定めるために、プロの意見を取り入れることも試してみる価値があります。

まとめ:実際同棲時にどっちが家具を買うのか

色々考えてきましたが、

実際収入の差もありますでしょうし

話し合いをして

悔いのないように決めましょう!

仲をよくするためにプレゼントはすごく効果的なので

気になる方はこちらも見てください

合わせて読みたい